Erika van Santen, * 25. März 1946

Ton Maas, * 26. Juli 1956

Erikas und Tons Geschichte

Erika und Ton wuchsen in Eindhoven in den Niederlanden auf. Zu Hause wurde aber viel Deutsch gesprochen und gesungen, weil ihre Mutter Deutsche war. Die Geschwister wussten, dass ihre Eltern sich während des Zweiten Weltkrieges in Berlin kennengelernt hatten, doch das war selten ein Thema in der Familie. Für ihre Mutter Martha war es wichtig, dass ihre Kinder studierten, da es ihr selbst während des Krieges nicht möglich gewesen war. Erika studierte Grundschulpädagogik. Sie heiratete ihren Jugendfreund Bram van Santen und zog mit ihm nach Capelle aan den IJssel, wo sie eine Familie gründeten. Ton, ihr zehn Jahre jüngerer Bruder, studierte zunächst Astronomie und später Betriebswirtschaft. Mit seiner Frau Ine van Vijfeijken und ihren Kindern zog er nach Mierlo bei Eindhoven. Als er 40 Jahre alt war, konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten. 2016 begann er, intensiv die Familiengeschichte zu erforschen. Im Nachlass ihres Vaters Kees Maas fanden die Geschwister Tagebücher aus dessen Zeit als Zwangsarbeiter in Deutschland, Briefe von Kees an seine Eltern und von Martha an Kees. Auf Grundlage dieser Dokumente hat Ton ein Buch über die Geschichte seiner Eltern geschrieben.

»Und da war so eine Spannung bei uns zu Hause, ich habe nicht gewusst, was das war, aber ich habe es gefühlt.«

Erika

Familie Maas, Oktober 1956

Kees und Martha Maas mit ihren drei Kindern Peter (links), Erika und Ton. Peter starb 2011 im Alter von 61 Jahren.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Maas

Die Geschichte der Eltern

Der 1923 in den Niederlanden geborene Kees Maas wurde 1943 als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt, wo er in Berlin bei Telefunken arbeiten musste. Er lernte die 25-jährige Deutsche Martha Kopka beim Arzt kennen, als sich beide krankschreiben lassen wollten, obwohl sie nicht krank waren. Sie verbrachten den Tag zusammen und verliebten sich. Als Martha nach Reichenbach, dem heutigen Dzierżoniów in Polen, versetzt wurde, trafen sie sich heimlich in Berlin und in Reichenbach. Mithilfe von Freund*innen und einer gefälschten Reiseerlaubnis besuchte Kees Martha sogar in ihrem Heimatdorf Alt Hammer südöstlich von Breslau, dem heutigen Kuźnica Katowska in Polen. Nach Kriegsende fanden sich die beiden in Ichstedt in Thüringen wieder. Martha wurde schwanger und sie heirateten. Kees kehrte in die Niederlande zurück, 1947 konnten Martha und ihre Tochter Erika ihm folgen.

Martha und Kees am Tag ihrer Verlobung in Berlin vor Bombentrümmern, 1944

Die Stadt war besonders in den letzten drei Kriegsjahren Ziel alliierter Luftangriffe.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Maas

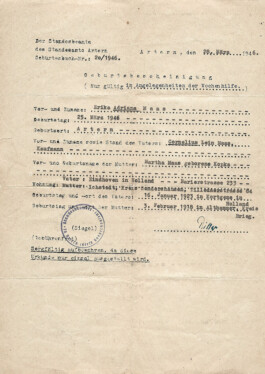

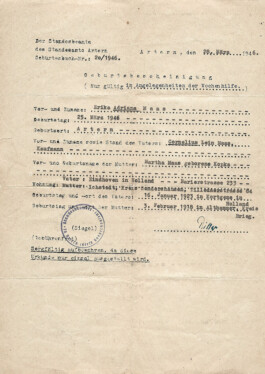

Geburtsurkunde von Erika van Santen, 28. März 1946

Erika kam 1946 in Artern in Thüringen zur Welt. Ende 1947 durfte Martha Maas mit ihrer Tochter die sowjetische Besatzungszone verlassen. Sie folgte ihrem Mann Kees in die Niederlande, wo Peter und Ton geboren wurden.

Privatbesitz van Santen

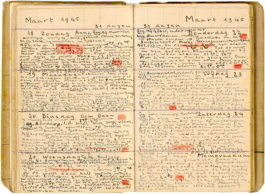

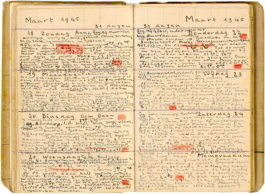

Das Tagebuch von Kees Maas für das Jahr 1945

In mehreren Tagebüchern notierte Kees Beobachtungen, Begegnungen, Erlebnisse und Gefühle in der Zeit als Zwangsarbeiter im Deutschen Reich. Auch die erste Begegnung mit Martha ist darin festgehalten.

Privatbesitz Maas

»Wir waren eine glückliche Familie, aber es gab doch auch viel versteckte Trauer.«

Ton

»Mein lieber kleiner Kees!

[…] Geschrieben habe ich dir schon, daß wir eine kleine Tochter haben, aber ob die Briefe dich erreichen, das weiß man wirklich nicht. Nun, Kees, bald wäre ich soweit, um zu dir zu kommen, aber mit deinem Schein komme ich nicht über die Grenze. […] Ich mußte einen Lebensbrief schreiben, Geburtsurkunde sowie Politisches Führungszeugnis einschicken. Nun bin ich neugierig, wie lange das dauern wird. […] Wenn ich wollte, würden sie mich in die Englische Zone bringen, aber ich bleibe lieber noch hier, denn im Lager mit unserer Kleinen, das möchte ich nicht. Du siehst, auch da geht schon alles in Ordnung, man muß eben immer soviel Geduld haben […]. Aber was ich machen werde, ich muß mir etwas Geld borgen […]. […] Mutter bekam auch keine Unterstützung ein 1/4 Jahr, und arbeiten konnte ich nicht, da man keine Arbeit bekam. Seitdem du weg bist, war ich ein einziges Mal im Kino. Aber, Kees, wenn wir erst wieder zusammen sind, dann wollen wir alles nachholen. […] Sei du recht herzlich gegrüßt und so viel Mal geküsst von deiner kleinen Frau, die dich sehr liebt und immer an dich denkt. Grüß deine Eltern und Geschwister recht herzlich von mir. Bald werde ich sie alle kennen lernen.«

Brief von Martha an Kees, 7. Mai 1946

Privatbesitz Maas

Niederländische Zwangsarbeiter*innen im Deutschen Reich

In der rassistischen Ideologie der Nationalsozialist*innen galten Niederländer*innen wie auch Menschen aus dem flämischen Teil Belgiens, aus Dänemark und Norwegen als »Angehörige germanischer Völker«. Zwangsarbeiter*innen aus diesen Ländern hatten vor allem im Vergleich zu den osteuropäischen Zwangsarbeiter*innen eine größere Bewegungsfreiheit und bessere Möglichkeiten, mit Deutschen zu kommunizieren. Teilweise wurden sie in den Firmen für qualifizierte Aufgaben eingesetzt. Kontakte zur deutschen Bevölkerung waren unerwünscht, aber nicht verboten. Mit niederländischen Kriegsgefangenen galt Kontakt jedoch wie mit allen anderen als »verbotener Umgang«.

Erika mit Ton, 1959

Erika und Ton erinnern sich an ein glückliches Familienleben, obwohl sich ihre Familie von anderen unterschied.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Maas

Aufwachsen in den Niederlanden

Martha wusste, dass das Leben für sie als Deutsche in der niederländischen Nachkriegsgesellschaft schwierig sein würde. Trotzdem entschied sie sich, mit Kees und ihren Kindern dort zu leben. Erika erinnert sich, dass ihre Mutter mit den Lehrkräften sprach, wenn diese im Unterricht ihre Wut auf Deutsche äußerten. Martha war besorgt, dass diese Wut Erika treffen könnte. Über ihre Erlebnisse im Krieg sprach Martha mit ihren Kindern nur einmal, kurz vor ihrem Tod. Kees sprach zwar mit Freund*innen über seine Zeit als Zwangsarbeiter, den Kindern aber erzählte er nur wenig. Heute bedauern Erika und Ton, ihre Eltern nicht nach ihrer Geschichte gefragt zu haben. Tons Tochter hatte jedoch schon früh Interesse an der Familiengeschichte. Sie interviewte ihren Großvater Kees, sodass seine Erzählungen für die Familie erhalten geblieben sind.

Interview

Erika van Santen, * 25. März 1946

Ton Maas, * 26. Juli 1956

Erikas und Tons Geschichte

Erika und Ton wuchsen in Eindhoven in den Niederlanden auf. Zu Hause wurde aber viel Deutsch gesprochen und gesungen, weil ihre Mutter Deutsche war. Die Geschwister wussten, dass ihre Eltern sich während des Zweiten Weltkrieges in Berlin kennengelernt hatten, doch das war selten ein Thema in der Familie. Für ihre Mutter Martha war es wichtig, dass ihre Kinder studierten, da es ihr selbst während des Krieges nicht möglich gewesen war. Erika studierte Grundschulpädagogik. Sie heiratete ihren Jugendfreund Bram van Santen und zog mit ihm nach Capelle aan den IJssel, wo sie eine Familie gründeten. Ton, ihr zehn Jahre jüngerer Bruder, studierte zunächst Astronomie und später Betriebswirtschaft. Mit seiner Frau Ine van Vijfeijken und ihren Kindern zog er nach Mierlo bei Eindhoven. Als er 40 Jahre alt war, konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten. 2016 begann er, intensiv die Familiengeschichte zu erforschen. Im Nachlass ihres Vaters Kees Maas fanden die Geschwister Tagebücher aus dessen Zeit als Zwangsarbeiter in Deutschland, Briefe von Kees an seine Eltern und von Martha an Kees. Auf Grundlage dieser Dokumente hat Ton ein Buch über die Geschichte seiner Eltern geschrieben.

»Und da war so eine Spannung bei uns zu Hause, ich habe nicht gewusst, was das war, aber ich habe es gefühlt.«

Erika

Familie Maas, Oktober 1956

Kees und Martha Maas mit ihren drei Kindern Peter (links), Erika und Ton. Peter starb 2011 im Alter von 61 Jahren.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Maas

Die Geschichte der Eltern

Der 1923 in den Niederlanden geborene Kees Maas wurde 1943 als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt, wo er in Berlin bei Telefunken arbeiten musste. Er lernte die 25-jährige Deutsche Martha Kopka beim Arzt kennen, als sich beide krankschreiben lassen wollten, obwohl sie nicht krank waren. Sie verbrachten den Tag zusammen und verliebten sich. Als Martha nach Reichenbach, dem heutigen Dzierżoniów in Polen, versetzt wurde, trafen sie sich heimlich in Berlin und in Reichenbach. Mithilfe von Freund*innen und einer gefälschten Reiseerlaubnis besuchte Kees Martha sogar in ihrem Heimatdorf Alt Hammer südöstlich von Breslau, dem heutigen Kuźnica Katowska in Polen. Nach Kriegsende fanden sich die beiden in Ichstedt in Thüringen wieder. Martha wurde schwanger und sie heirateten. Kees kehrte in die Niederlande zurück, 1947 konnten Martha und ihre Tochter Erika ihm folgen.

Martha und Kees am Tag ihrer Verlobung in Berlin vor Bombentrümmern, 1944

Die Stadt war besonders in den letzten drei Kriegsjahren Ziel alliierter Luftangriffe.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Maas

Geburtsurkunde von Erika van Santen, 28. März 1946

Erika kam 1946 in Artern in Thüringen zur Welt. Ende 1947 durfte Martha Maas mit ihrer Tochter die sowjetische Besatzungszone verlassen. Sie folgte ihrem Mann Kees in die Niederlande, wo Peter und Ton geboren wurden.

Privatbesitz van Santen

Das Tagebuch von Kees Maas für das Jahr 1945

In mehreren Tagebüchern notierte Kees Beobachtungen, Begegnungen, Erlebnisse und Gefühle in der Zeit als Zwangsarbeiter im Deutschen Reich. Auch die erste Begegnung mit Martha ist darin festgehalten.

Privatbesitz Maas

»Wir waren eine glückliche Familie, aber es gab doch auch viel versteckte Trauer.«

Ton

»Mein lieber kleiner Kees!

[…] Geschrieben habe ich dir schon, daß wir eine kleine Tochter haben, aber ob die Briefe dich erreichen, das weiß man wirklich nicht. Nun, Kees, bald wäre ich soweit, um zu dir zu kommen, aber mit deinem Schein komme ich nicht über die Grenze. […] Ich mußte einen Lebensbrief schreiben, Geburtsurkunde sowie Politisches Führungszeugnis einschicken. Nun bin ich neugierig, wie lange das dauern wird. […] Wenn ich wollte, würden sie mich in die Englische Zone bringen, aber ich bleibe lieber noch hier, denn im Lager mit unserer Kleinen, das möchte ich nicht. Du siehst, auch da geht schon alles in Ordnung, man muß eben immer soviel Geduld haben […]. Aber was ich machen werde, ich muß mir etwas Geld borgen […]. […] Mutter bekam auch keine Unterstützung ein 1/4 Jahr, und arbeiten konnte ich nicht, da man keine Arbeit bekam. Seitdem du weg bist, war ich ein einziges Mal im Kino. Aber, Kees, wenn wir erst wieder zusammen sind, dann wollen wir alles nachholen. […] Sei du recht herzlich gegrüßt und so viel Mal geküsst von deiner kleinen Frau, die dich sehr liebt und immer an dich denkt. Grüß deine Eltern und Geschwister recht herzlich von mir. Bald werde ich sie alle kennen lernen.«

Brief von Martha an Kees, 7. Mai 1946

Privatbesitz Maas

Niederländische Zwangsarbeiter*innen im Deutschen Reich

In der rassistischen Ideologie der Nationalsozialist*innen galten Niederländer*innen wie auch Menschen aus dem flämischen Teil Belgiens, aus Dänemark und Norwegen als »Angehörige germanischer Völker«. Zwangsarbeiter*innen aus diesen Ländern hatten vor allem im Vergleich zu den osteuropäischen Zwangsarbeiter*innen eine größere Bewegungsfreiheit und bessere Möglichkeiten, mit Deutschen zu kommunizieren. Teilweise wurden sie in den Firmen für qualifizierte Aufgaben eingesetzt. Kontakte zur deutschen Bevölkerung waren unerwünscht, aber nicht verboten. Mit niederländischen Kriegsgefangenen galt Kontakt jedoch wie mit allen anderen als »verbotener Umgang«.

Erika mit Ton, 1959

Erika und Ton erinnern sich an ein glückliches Familienleben, obwohl sich ihre Familie von anderen unterschied.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Maas

Aufwachsen in den Niederlanden

Martha wusste, dass das Leben für sie als Deutsche in der niederländischen Nachkriegsgesellschaft schwierig sein würde. Trotzdem entschied sie sich, mit Kees und ihren Kindern dort zu leben. Erika erinnert sich, dass ihre Mutter mit den Lehrkräften sprach, wenn diese im Unterricht ihre Wut auf Deutsche äußerten. Martha war besorgt, dass diese Wut Erika treffen könnte. Über ihre Erlebnisse im Krieg sprach Martha mit ihren Kindern nur einmal, kurz vor ihrem Tod. Kees sprach zwar mit Freund*innen über seine Zeit als Zwangsarbeiter, den Kindern aber erzählte er nur wenig. Heute bedauern Erika und Ton, ihre Eltern nicht nach ihrer Geschichte gefragt zu haben. Tons Tochter hatte jedoch schon früh Interesse an der Familiengeschichte. Sie interviewte ihren Großvater Kees, sodass seine Erzählungen für die Familie erhalten geblieben sind.

Interview

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.