Volkmar »Hannes« Harwanegg, * 27. August 1944

Hannes’ Geschichte

Hannes Harwanegg heißt eigentlich Volkmar. Seine Taufpatin wollte, dass er einen »urdeutschen« Vornamen bekam. Weil ihm »Volkmar« aber nicht gefiel, nannte er sich »Hannes«. Geboren wurde Hannes in der österreichischen Hauptstadt Wien. Er wuchs bei seiner Mutter Elisabeth und seinem Stiefvater mit fünf Halbgeschwistern auf. Mit seinem schwarzen Haar und seiner dunkleren Haut fiel er in der Schule auf. Wenn ihn jemand fragte, wer sein Vater sei, antwortete Hannes so, wie es ihm zu Hause gesagt worden war: »Ich habe keinen Vater.« Als er ungefähr zehn Jahre alt war, verriet ihm seine Taufpatin schließlich, dass sein Vater ein Grieche ist. Obwohl Hannes oft nachfragte, erfuhr er nicht mehr über ihn. Erst 1995 fand er im Nachlass seiner Mutter einen alten Briefumschlag und darauf den Namen seines Vaters: Georgios Pitenis. Für Hannes begann eine jahrelange Suche. Er bat Archive, Kolleg*innen und sogar den griechischen Botschafter um Hilfe. Während eines Urlaubs in Griechenland 2006 erhielt er schließlich einen Anruf: Sein Vater sei gefunden worden. Am folgenden Tag fuhr er mit einem Taxi in die Berge, wo Georgios den Sommer verbrachte.

Hannes Harwanegg als Baby, 1944

Als Hannes im August 1944 geboren wurde, erreichte die Bombardierung Wiens durch die Alliierten gerade ihren Höhepunkt. Das Krankenhaus, in dem er zur Welt kam, wurde wenige Monate später zerstört.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Harwanegg

Die Geschichte der Eltern

An Georgios Pitenis’ 22. Geburtstag, dem 6. April 1941, griff das Deutsche Reich wie ein halbes Jahr zuvor das faschistische Italien Griechenland an. Nach einem Jahr deutscher Besatzungsherrschaft wurde Georgios zur Zwangsarbeit nach Österreich verschleppt. Zeitweise musste er mit Hacke und Spaten Panzersperrgräben ausheben – eine besonders schwere Tätigkeit. In Wien, vermutlich auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle, lernte Georgios Elisabeth kennen. Sie verliebten sich und hatten eine heimliche Beziehung. Als 1945 der Zweite Weltkrieg endete und Georgios nach Griechenland zurückkehrte, wusste er, dass er einen Sohn hat. Zweimal versuchte er vergeblich, in die sowjetische Besatzungszone in Österreich, in der Elisabeth und Hannes lebten, einzureisen. Ob auch Elisabeth sich um ein Wiedersehen mit Georgios bemüht hat, ist nicht bekannt. Die beiden hielten jedoch Briefkontakt.

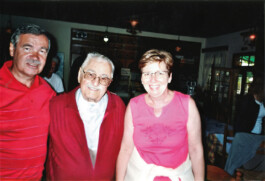

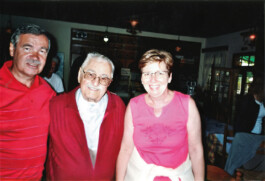

Hannes und seine Frau beim ersten Treffen mit seinem Vater, 2006

Hannes Harwanegg hat seinen Vater bis zu dessen Tod 2011 mehrmals in Griechenland besucht. Georgios Pitenis’ Wunsch, noch einmal nach Wien zu kommen, hat sich nicht mehr erfüllt.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Harwanegg

Hannes’ Mutter Elisabeth Wöber, 1984

Für Hannes war seine Mutter immer eine wichtige Bezugsperson. Sie förderte seine persönliche, berufliche und politische Entwicklung. Nur über seinen Vater hat sie bis zu ihrem Tod nie gesprochen.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Harwanegg

»Meine Mutter und mein Vater schafften es, ihre große Liebe geheim zu halten. Daraus entstand ich.«

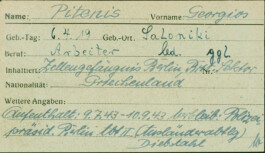

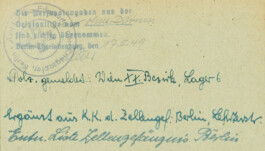

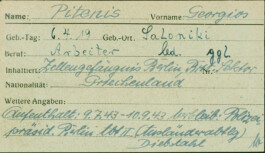

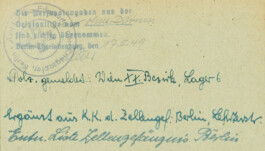

Georgios Pitenis’ Eintrag beim Amt für die Erfassung der Kriegsopfer in Berlin, 17. Mai 1949

Drei Monate war Georgios Pitenis als Zwangsarbeiter wegen »Diebstahls« im Gefängnis. Erzählt hat er Hannes davon nicht, nur dass er in Griechenland im

Widerstand gewesen sei.

Arolsen Archives

Interview

Österreich und der Nationalsozialismus

Für Adolf Hitler und die NSDAP war eine Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich ein wichtiges Ziel. Seit 1933 regierte auch in Österreich eine faschistische Partei, die das Land in eine Diktatur umformte. Sie wollte jedoch, dass Österreich unabhängig bleibt, und verbot sogar die NSDAP. Am 12. März 1938 marschierte die deutsche Wehrmacht ohne Gegenwehr in Österreich ein. Am folgenden Tag wurde Österreich mit dem »Anschlussgesetz« Teil des Deutschen Reiches. Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Österreich unterschied sich nicht von der im übrigen Reichsgebiet: Politische Gegner*innen wurden unterdrückt, im Sinne der NS-Ideologie unerwünschte Menschen verfolgt und Konzentrationslager errichtet. Österreicher*innen, die rechtlich als Deutsche galten, waren genauso an Massenverbrechen beteiligt wie Deutsche aus dem »Altreich«.

Adolf Hitler bei seiner Rede am Wiener Heldenplatz, 15. März 1938

Hitler, selbst gebürtiger Österreicher, verkündet »den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich«. 250 000 Menschen sind gekommen, um den »Anschluss« zu bejubeln.

Foto: unbekannt. Bundesarchiv

Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des österreichischen Faschismus und des Nationalsozialismus in Wien, 2021

Hannes sprach für den »Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen«.

Foto: unbekannt. SPÖ Wien

Ein Leben für die Politik und die Erinnerungskultur

Schon als Kind ist Hannes dem linken Jugendverband »Rote Falken« beigetreten. Während seiner Ausbildung zum Tischler war er Jugendfunktionär in der Gewerkschaft. Nach einer kaufmännischen Abendschule arbeitete er für eine große Bank, wo ihn seine Kolleg*innen in den Betriebsrat wählten. Seit 1968 engagiert er sich in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ). Von 1993 bis 2010 war er Abgeordneter im Wiener Landtag und mehr als 40 Jahre Vorsitzender eines SPÖ-Ortsvereins. Durch seine politische Arbeit lernte Hannes früh ehemalige Widerstandskämpfer*innen gegen den Nationalsozialismus und KZ-Überlebende kennen. Geprägt von ihren Erzählungen und seiner eigenen Geschichte machte er die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen zu einer zentralen Aufgabe in seinem Leben.

Volkmar »Hannes« Harwanegg, * 27. August 1944

Hannes’ Geschichte

Hannes Harwanegg heißt eigentlich Volkmar. Seine Taufpatin wollte, dass er einen »urdeutschen« Vornamen bekam. Weil ihm »Volkmar« aber nicht gefiel, nannte er sich »Hannes«. Geboren wurde Hannes in der österreichischen Hauptstadt Wien. Er wuchs bei seiner Mutter Elisabeth und seinem Stiefvater mit fünf Halbgeschwistern auf. Mit seinem schwarzen Haar und seiner dunkleren Haut fiel er in der Schule auf. Wenn ihn jemand fragte, wer sein Vater sei, antwortete Hannes so, wie es ihm zu Hause gesagt worden war: »Ich habe keinen Vater.« Als er ungefähr zehn Jahre alt war, verriet ihm seine Taufpatin schließlich, dass sein Vater ein Grieche ist. Obwohl Hannes oft nachfragte, erfuhr er nicht mehr über ihn. Erst 1995 fand er im Nachlass seiner Mutter einen alten Briefumschlag und darauf den Namen seines Vaters: Georgios Pitenis. Für Hannes begann eine jahrelange Suche. Er bat Archive, Kolleg*innen und sogar den griechischen Botschafter um Hilfe. Während eines Urlaubs in Griechenland 2006 erhielt er schließlich einen Anruf: Sein Vater sei gefunden worden. Am folgenden Tag fuhr er mit einem Taxi in die Berge, wo Georgios den Sommer verbrachte.

Hannes Harwanegg als Baby, 1944

Als Hannes im August 1944 geboren wurde, erreichte die Bombardierung Wiens durch die Alliierten gerade ihren Höhepunkt. Das Krankenhaus, in dem er zur Welt kam, wurde wenige Monate später zerstört.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Harwanegg

Die Geschichte der Eltern

An Georgios Pitenis’ 22. Geburtstag, dem 6. April 1941, griff das Deutsche Reich wie ein halbes Jahr zuvor das faschistische Italien Griechenland an. Nach einem Jahr deutscher Besatzungsherrschaft wurde Georgios zur Zwangsarbeit nach Österreich verschleppt. Zeitweise musste er mit Hacke und Spaten Panzersperrgräben ausheben – eine besonders schwere Tätigkeit. In Wien, vermutlich auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle, lernte Georgios Elisabeth kennen. Sie verliebten sich und hatten eine heimliche Beziehung. Als 1945 der Zweite Weltkrieg endete und Georgios nach Griechenland zurückkehrte, wusste er, dass er einen Sohn hat. Zweimal versuchte er vergeblich, in die sowjetische Besatzungszone in Österreich, in der Elisabeth und Hannes lebten, einzureisen. Ob auch Elisabeth sich um ein Wiedersehen mit Georgios bemüht hat, ist nicht bekannt. Die beiden hielten jedoch Briefkontakt.

Hannes und seine Frau beim ersten Treffen mit seinem Vater, 2006

Hannes Harwanegg hat seinen Vater bis zu dessen Tod 2011 mehrmals in Griechenland besucht. Georgios Pitenis’ Wunsch, noch einmal nach Wien zu kommen, hat sich nicht mehr erfüllt.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Harwanegg

Hannes’ Mutter Elisabeth Wöber, 1984

Für Hannes war seine Mutter immer eine wichtige Bezugsperson. Sie förderte seine persönliche, berufliche und politische Entwicklung. Nur über seinen Vater hat sie bis zu ihrem Tod nie gesprochen.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Harwanegg

Georgios Pitenis’ Eintrag beim Amt für die Erfassung der Kriegsopfer in Berlin, 17. Mai 1949

Drei Monate war Georgios Pitenis als Zwangsarbeiter wegen »Diebstahls« im Gefängnis. Erzählt hat er Hannes davon nicht, nur dass er in Griechenland im

Widerstand gewesen sei.

Arolsen Archives

»Meine Mutter und mein Vater schafften es, ihre große Liebe geheim zu halten. Daraus entstand ich.«

Interview

Österreich und der Nationalsozialismus

Für Adolf Hitler und die NSDAP war eine Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich ein wichtiges Ziel. Seit 1933 regierte auch in Österreich eine faschistische Partei, die das Land in eine Diktatur umformte. Sie wollte jedoch, dass Österreich unabhängig bleibt, und verbot sogar die NSDAP. Am 12. März 1938 marschierte die deutsche Wehrmacht ohne Gegenwehr in Österreich ein. Am folgenden Tag wurde Österreich mit dem »Anschlussgesetz« Teil des Deutschen Reiches. Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Österreich unterschied sich nicht von der im übrigen Reichsgebiet: Politische Gegner*innen wurden unterdrückt, im Sinne der NS-Ideologie unerwünschte Menschen verfolgt und Konzentrationslager errichtet. Österreicher*innen, die rechtlich als Deutsche galten, waren genauso an Massenverbrechen beteiligt wie Deutsche aus dem »Altreich«.

Adolf Hitler bei seiner Rede am Wiener Heldenplatz, 15. März 1938

Hitler, selbst gebürtiger Österreicher, verkündet »den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich«. 250 000 Menschen sind gekommen, um den »Anschluss« zu bejubeln.

Foto: unbekannt. Bundesarchiv

Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des österreichischen Faschismus und des Nationalsozialismus in Wien, 2021

Hannes sprach für den »Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen«.

Foto: unbekannt. SPÖ Wien

Ein Leben für die Politik und die Erinnerungskultur

Schon als Kind ist Hannes dem linken Jugendverband »Rote Falken« beigetreten. Während seiner Ausbildung zum Tischler war er Jugendfunktionär in der Gewerkschaft. Nach einer kaufmännischen Abendschule arbeitete er für eine große Bank, wo ihn seine Kolleg*innen in den Betriebsrat wählten. Seit 1968 engagiert er sich in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ). Von 1993 bis 2010 war er Abgeordneter im Wiener Landtag und mehr als 40 Jahre Vorsitzender eines SPÖ-Ortsvereins. Durch seine politische Arbeit lernte Hannes früh ehemalige Widerstandskämpfer*innen gegen den Nationalsozialismus und KZ-Überlebende kennen. Geprägt von ihren Erzählungen und seiner eigenen Geschichte machte er die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen zu einer zentralen Aufgabe in seinem Leben.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.