Aufarbeitung und Erinnerung

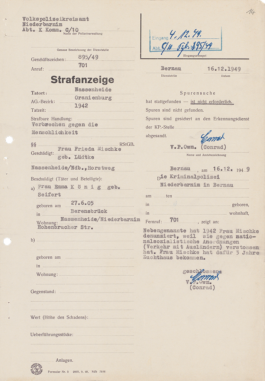

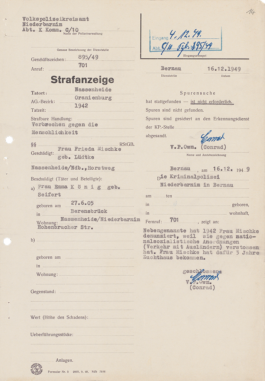

Strafanzeige gegen Emma König, 16. Dezember 1949

Emma König wurde vorgeworfen, im Jahr 1942 eine verbotene Beziehung verraten zu haben. Das Landgericht Eberswalde in der DDR verurteilte sie am 10. Januar 1950 wegen Verbrechen gegen die Menschheit zu einem Jahr Zuchthaus.

Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Bei alliierten Prozessen wegen NS-Verbrechen standen nur in wenigen Fällen Verantwortliche für Verbrechen an Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangenen vor Gericht. Nach Gründung der beiden deutschen Staaten wurden diese Verbrechen dagegen verschwiegen oder als »normale« Begleiterscheinung des Krieges verharmlost. Anträge ehemaliger Zwangsarbeiter*innen auf Entschädigung wurden regelmäßig abgelehnt. Kriegsgefangene erhielten ebenfalls keine Entschädigung. In der DDR wurden jedoch Personen, die verbotene Beziehungen verraten hatten, als Denunziant*innen verurteilt. Erst im Jahr 2000 konnten ehemalige Zwangsarbeiter*innen und ab 2015 auch sowjetische Kriegsgefangene einen Antrag auf eine einmalige Entschädigungszahlung stellen. Für die meisten Betroffenen kam dies zu spät.

Wegen »verbotenen Umgangs« verurteilte deutsche Frauen kämpften meist erfolglos um eine Entschädigung oder um die Löschung ihres Eintrags im Strafregister. Viele bemühten sich aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung nicht um eine Entschädigung. Zwar verabschiedete der Deutsche Bundestag 1998 das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Gewalturteile. Doch wurden Anträge auf Rehabilitierung und Entschädigung für die Verfolgung wegen »verbotenen Umgangs« weiterhin abgelehnt.

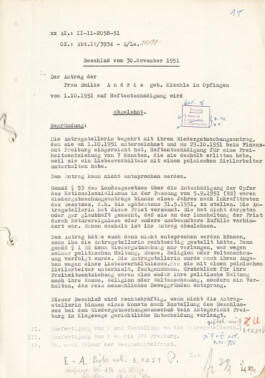

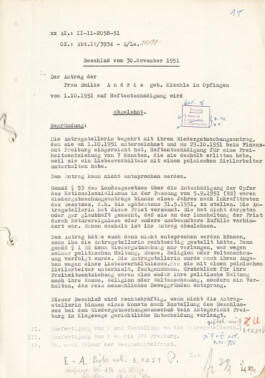

Ablehnung des Entschädigungsantrags von Emilie Andris, 30. November 1951

Emilie Andris, die wegen einer Liebesbeziehung zu einem polnischen Zwangsarbeiter im KZ Ravensbrück inhaftiert war, versuchte 1951, eine Haftentschädigung zu erhalten. Sie wurde abgelehnt, da die Antragsfrist abgelaufen war. Weiter hieß es, Andris hätte auch bei Einhaltung der Frist keine Entschädigung erhalten, da sie weder aus politischen noch aus »rassischen«, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt worden sei.

Staatsarchiv Freiburg

»Früher habe ich mich für meine Herkunft geschämt, heute aber trage ich meinen halben Migrationshintergrund offen vor mir her.«

Detlef Klingenhäger, 2024

Wissenschaftliche Aufarbeitung

Ende der 1970er-Jahre begannen in der Bundesrepublik zivilgesellschaftliche Initiativen, Lokalhistoriker*innen und Schulklassen, sich mit der nationalsozialistischen Geschichte vor Ort zu beschäftigen. Dadurch wurde auch das Thema Zwangsarbeit in eine breitere Öffentlichkeit getragen. In hierdurch angeregten historischen Forschungsarbeiten wurden »verbotener Umgang«, insbesondere sexuelle Kontakte zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen, aber erst ab 2010 behandelt. Die Lebensgeschichten der aus solchen Beziehungen hervorgegangenen Kinder fanden in diesen Forschungen wenig Berücksichtigung.

Der am 15. September 2012 verlegte »Stolperstein« für Maria Leins, 2024

Maria Leins hatte in ihrer Heimatstadt Horb am Neckar einen polnischen Zwangsarbeiter kennengelernt. Nachdem die beiden denunziert worden waren, wurde Maria Leins in das KZ Ravensbrück eingeliefert. Sie überlebte die Haft nicht.

Foto: Heinz Högerle. Träger- und Förderverein ehemalige Synagoge Rexingen e. V.

Gedenken und Erinnern

Ehemalige Zwangsarbeiter*innen setzten sich bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit für Gedenksteine zur Erinnerung an die wegen »verbotenen Umgangs« Verfolgten ein. Auch die Besatzungsbehörden unterstützten und initiierten Erinnerungszeichen, zum Beispiel für öffentlich hingerichtete polnische Zwangsarbeiter. Nach Gründung der beiden deutschen Staaten gab es allerdings lange kaum eine öffentliche Erinnerung an diese Verfolgtengruppe.

Seit den 2010er-Jahren werden wieder verstärkt Erinnerungszeichen gesetzt, meist für hingerichtete männliche Zwangsarbeiter. An Frauen, die wegen Beziehungen zu Zwangsarbeitern verfolgt wurden, wird dagegen bis heute kaum erinnert. Ihr Schicksal wurde in der Gesellschaft ebenso wie in den Familien lange beschwiegen. In den Verbänden ehemals politisch Verfolgter mussten sie oft um Anerkennung kämpfen.

Friedrich Buhlrich bei einem Zeitzeugengespräch in einer Berufsschule in Bremen, 2024

Friedrich Buhlrich ist leiblicher Sohn eines ehemaligen polnischen Zwangsarbeiters und einer Deutschen. Motiv seines Engagements sind auch seine drei Adoptivgeschwister, die im Rahmen der NS-»Euthanasie« ermordet wurden.

Foto: Ingo Möllers, Weser-Kurier, Bremen. Privatbesitz Buhlrich

Gedenkstein für Rosa Broghammer, errichtet 2002 in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, 2024

Peter Broghammer, Sohn der deutschen Rosa Broghammer und des französischen Zwangsarbeiters Marcel Sebbah, initiierte diesen Gedenkstein für seine Eltern.

Foto: Manuela Schulz. Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Erinnerungspolitisches Engagement

Vielen Kindern aus verbotenen Beziehungen ist es heute ein Anliegen, die Erinnerung an ihre Eltern wachzuhalten. Ebenso treten sie für die öffentliche Erinnerung an alle Menschen ein, die wegen »verbotenen Umgangs« im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Sie verfassen Autobiografien, sprechen als Zeitzeug*innen und engagieren sich für Erinnerungszeichen. Durch ihre Recherchen in Gedenkstätten und durch ihre Öffentlichkeitsarbeit tragen sie maßgeblich dazu bei, auf das Thema aufmerksam zu machen.

Von den Kindern aus verbotenen Beziehungen empfinden es viele als Verpflichtung, sich zu engagieren und die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialist*innen wachzuhalten. Sie wollen dabei nicht nur an die Geschichte ihrer Eltern erinnern, sondern die nachfolgenden Generationen auch vor Rechtsextremismus, gesellschaftlicher Ausgrenzung und Krieg warnen.

Aufarbeitung und Erinnerung

Strafanzeige gegen Emma König, 16. Dezember 1949

Emma König wurde vorgeworfen, im Jahr 1942 eine verbotene Beziehung verraten zu haben. Das Landgericht Eberswalde in der DDR verurteilte sie am 10. Januar 1950 wegen Verbrechen gegen die Menschheit zu einem Jahr Zuchthaus.

Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Bei alliierten Prozessen wegen NS-Verbrechen standen nur in wenigen Fällen Verantwortliche für Verbrechen an Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangenen vor Gericht. Nach Gründung der beiden deutschen Staaten wurden diese Verbrechen dagegen verschwiegen oder als »normale« Begleiterscheinung des Krieges verharmlost. Anträge ehemaliger Zwangsarbeiter*innen auf Entschädigung wurden regelmäßig abgelehnt. Kriegsgefangene erhielten ebenfalls keine Entschädigung. In der DDR wurden jedoch Personen, die verbotene Beziehungen verraten hatten, als Denunziant*innen verurteilt. Erst im Jahr 2000 konnten ehemalige Zwangsarbeiter*innen und ab 2015 auch sowjetische Kriegsgefangene einen Antrag auf eine einmalige Entschädigungszahlung stellen. Für die meisten Betroffenen kam dies zu spät.

Wegen »verbotenen Umgangs« verurteilte deutsche Frauen kämpften meist erfolglos um eine Entschädigung oder um die Löschung ihres Eintrags im Strafregister. Viele bemühten sich aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung nicht um eine Entschädigung. Zwar verabschiedete der Deutsche Bundestag 1998 das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Gewalturteile. Doch wurden Anträge auf Rehabilitierung und Entschädigung für die Verfolgung wegen »verbotenen Umgangs« weiterhin abgelehnt.

Ablehnung des Entschädigungsantrags von Emilie Andris, 30. November 1951

Emilie Andris, die wegen einer Liebesbeziehung zu einem polnischen Zwangsarbeiter im KZ Ravensbrück inhaftiert war, versuchte 1951, eine Haftentschädigung zu erhalten. Sie wurde abgelehnt, da die Antragsfrist abgelaufen war. Weiter hieß es, Andris hätte auch bei Einhaltung der Frist keine Entschädigung erhalten, da sie weder aus politischen noch aus »rassischen«, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt worden sei.

Staatsarchiv Freiburg

»Früher habe ich mich für meine Herkunft geschämt, heute aber trage ich meinen halben Migrationshintergrund offen vor mir her.«

Detlef Klingenhäger, 2024

Wissenschaftliche Aufarbeitung

Ende der 1970er-Jahre begannen in der Bundesrepublik zivilgesellschaftliche Initiativen, Lokalhistoriker*innen und Schulklassen, sich mit der nationalsozialistischen Geschichte vor Ort zu beschäftigen. Dadurch wurde auch das Thema Zwangsarbeit in eine breitere Öffentlichkeit getragen. In hierdurch angeregten historischen Forschungsarbeiten wurden »verbotener Umgang«, insbesondere sexuelle Kontakte zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen, aber erst ab 2010 behandelt. Die Lebensgeschichten der aus solchen Beziehungen hervorgegangenen Kinder fanden in diesen Forschungen wenig Berücksichtigung.

Der am 15. September 2012 verlegte »Stolperstein« für Maria Leins, 2024

Maria Leins hatte in ihrer Heimatstadt Horb am Neckar einen polnischen Zwangsarbeiter kennengelernt. Nachdem die beiden denunziert worden waren, wurde Maria Leins in das KZ Ravensbrück eingeliefert. Sie überlebte die Haft nicht.

Foto: Heinz Högerle. Träger- und Förderverein ehemalige Synagoge Rexingen e. V.

Gedenken und Erinnern

Ehemalige Zwangsarbeiter*innen setzten sich bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit für Gedenksteine zur Erinnerung an die wegen »verbotenen Umgangs« Verfolgten ein. Auch die Besatzungsbehörden unterstützten und initiierten Erinnerungszeichen, zum Beispiel für öffentlich hingerichtete polnische Zwangsarbeiter. Nach Gründung der beiden deutschen Staaten gab es allerdings lange kaum eine öffentliche Erinnerung an diese Verfolgtengruppe.

Seit den 2010er-Jahren werden wieder verstärkt Erinnerungszeichen gesetzt, meist für hingerichtete männliche Zwangsarbeiter. An Frauen, die wegen Beziehungen zu Zwangsarbeitern verfolgt wurden, wird dagegen bis heute kaum erinnert. Ihr Schicksal wurde in der Gesellschaft ebenso wie in den Familien lange beschwiegen. In den Verbänden ehemals politisch Verfolgter mussten sie oft um Anerkennung kämpfen.

Friedrich Buhlrich bei einem Zeitzeugengespräch in einer Berufsschule in Bremen, 2024

Friedrich Buhlrich ist leiblicher Sohn eines ehemaligen polnischen Zwangsarbeiters und einer Deutschen. Motiv seines Engagements sind auch seine drei Adoptivgeschwister, die im Rahmen der NS-»Euthanasie« ermordet wurden.

Foto: Ingo Möllers, Weser-Kurier, Bremen. Privatbesitz Buhlrich

Gedenkstein für Rosa Broghammer, errichtet 2002 in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, 2024

Peter Broghammer, Sohn der deutschen Rosa Broghammer und des französischen Zwangsarbeiters Marcel Sebbah, initiierte diesen Gedenkstein für seine Eltern.

Foto: Manuela Schulz. Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Erinnerungspolitisches Engagement

Vielen Kindern aus verbotenen Beziehungen ist es heute ein Anliegen, die Erinnerung an ihre Eltern wachzuhalten. Ebenso treten sie für die öffentliche Erinnerung an alle Menschen ein, die wegen »verbotenen Umgangs« im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Sie verfassen Autobiografien, sprechen als Zeitzeug*innen und engagieren sich für Erinnerungszeichen. Durch ihre Recherchen in Gedenkstätten und durch ihre Öffentlichkeitsarbeit tragen sie maßgeblich dazu bei, auf das Thema aufmerksam zu machen.

Von den Kindern aus verbotenen Beziehungen empfinden es viele als Verpflichtung, sich zu engagieren und die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialist*innen wachzuhalten. Sie wollen dabei nicht nur an die Geschichte ihrer Eltern erinnern, sondern die nachfolgenden Generationen auch vor Rechtsextremismus, gesellschaftlicher Ausgrenzung und Krieg warnen.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.