Kinder aus verbotenen Beziehungen

Mutter-Kind-Station des Gefängnisses Barnimstraße in Berlin, ca. 1930

In diesem Gefängnis saßen viele Frauen ein, die wegen der Beziehung zu einem Kriegsgefangenen verurteilt worden waren. Schwangere kamen zur Entbindung für kurze Zeit auf diese Station.

Foto: unbekannt. Landesarchiv Berlin

Trotz hoher Strafen für verbotene Kontakte zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen wurden viele Kinder aus diesen Beziehungen geboren – sie waren »trotzdem da«. Die Zahl dieser Kinder ist unbekannt und schwer zu ermitteln. Viele blieben unentdeckt, weil die Beziehung der Eltern geheim blieb, weil die Kinder nie erfuhren, dass sie aus einer verbotenen Beziehung stammen, oder weil sie während des Krieges von ihren Müttern getrennt wurden. In den Wirren des Krieges fielen manche Kinder aus verbotenen Beziehungen zudem nicht auf. Manche Frauen hatten sich auch für eine Abtreibung entschieden

oder waren dazu gedrängt worden.

Von Bombenangriffen, Evakuierungen und Kampfhandlungen waren auch Kinder aus verbotenen Beziehungen betroffen. Sie wurden dabei oft von ihren Familien getrennt. Die deutschen Väter waren meist an der Front oder gefallen.

Die Behandlung der Kinder durch die NS-Behörden unterschied sich je nach Herkunft des nicht deutschen Elternteils. Während der Haftzeit der deutschen Mütter kamen die Kinder häufig in ein Heim oder zur mütterlichen Familie. Kinder von Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Sowjetunion kamen ab 1943 meist in »Ausländerkinder-Pflegestätten«, in denen die Sterblichkeit durch gezielte Vernachlässigung hoch war.

Schwangerschaften

Eine Schwangerschaft erhöhte die Gefahr, dass ein verbotener Kontakt entdeckt wurde. Deshalb entschieden sich manche Frauen für eine Abtreibung, die ebenfalls strafbar war. Auch einige Fälle von Kindstötungen sind dokumentiert. Vor allem Frauen aus Polen und der Sowjetunion wurden auch in fortgeschrittenem Stadium der Schwangerschaft vielfach zur Abtreibung gezwungen. Wurden deutsche Frauen oder auch Zwangsarbeiterinnen schwanger in ein Konzentrationslager eingewiesen, mussten sie dort ihr Kind zur Welt bringen oder wurden gezwungen, abzutreiben. Diese Kinder überlebten meist nicht. Zu Gefängnisstrafen verurteilte deutsche Frauen durften dagegen in einigen Fällen bis zur Geburt des Kindes zu Hause bleiben und mussten erst danach ihre Haftstrafe antreten oder entbanden auf einer Mutter-Kind-Station im Gefängnis.

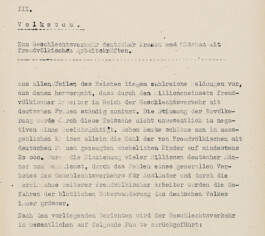

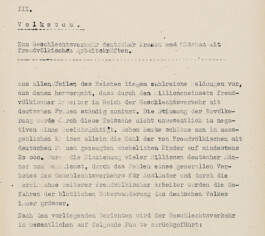

»Meldungen aus dem Reich« des Sicherheitsdienstes der SS, Nr. 253, 22. Januar 1942, Auszug

Die NSDAP schätzte im Januar 1942 die Zahl der aus verbotenen Beziehungen hervorgegangenen Kinder auf 20 000. Die Zahl lässt sich nicht überprüfen.

Bundesarchiv

»Eindeutschung« und Ermordung von Kindern

Viele Neugeborene und Kleinkinder wurden ihren Eltern während des Krieges aus verschiedenen Gründen weggenommen. Dies betraf auch die Kinder aus verbotenen Beziehungen. Grundlage für die jeweilige Behandlung dieser Kinder war der nationalsozialistische Rassismus. Kinder, die demnach »arisch« erschienen, konnten ebenso wie einige Zwangsarbeiter*innen ein »Eindeutschungsverfahren« durchlaufen. Die Kinder wurden dann von einer deutschen Familie zwangsadoptiert. Andere kamen in »Ausländerkinder-Pflegestätten«. Dort wurden Kinder osteuropäischer Mütter gezielt vernachlässigt und hatten kaum Überlebenschancen. Für die Kinder von westeuropäischen Zwangsarbeiterinnen gab es auch Kinderheime, die meist von den Betrieben unterhalten wurden. In ihnen waren die Bedingungen etwas besser als in den »Ausländerkinder-Pflegestätten«.

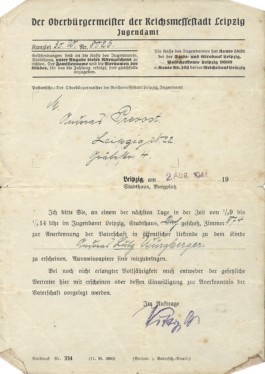

Aufforderung zur Anerkennung der Vaterschaft von Lutz Würzberger, 2. August 1944

Der ehemalige französische Kriegsgefangene André Prévost, der in den »Zivilarbeiterstatus« überführt worden war, bekannte sich zu seinem Sohn mit einer Deutschen. Trotz dieser Anerkennung wurden die Eltern nicht verfolgt.

Privatbesitz Würzberger

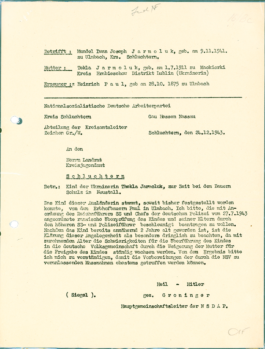

Antrag auf »Eindeutschung« des Kindes Iwan Jarmoluk, 24. Dezember 1943

Die NSDAP im Landkreis Schlüchtern in Hessen beantragte ein »Eindeutschungsverfahren« für das Kind einer ukrainischen Zwangsarbeiterin und eines deutschen Mannes.

Arolsen Archives

Hanna Ahrens aus Worpswede bei Bremen mit ihrem Sohn Michael Ahrens, 1943

Michaels Vater war ein französischer Kriegsgefangener. Ein deutscher Freund der Mutter erkannte die Vaterschaft an,um alle drei vor der Verfolgung zu schützen.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Frank Fenken

»Verborgene« Kinder

Viele Kinder aus verbotenen Beziehungen blieben in den Familien ihrer deutschen Mütter. Wurden die Mütter zu Gefängnisstrafen verurteilt, betreuten die Familie, die Großeltern oder eine Vertrauensperson die Kinder. Manche wurden während der Haft vorübergehend in einem Heim untergebracht und kamen nach der Haftentlassung ihrer Mütter zu ihnen zurück. In den meisten Fällen blieb die Herkunft der Kinder jedoch verborgen. Einige Kinder wurden als leibliche Kinder des Ehemanns gemeldet, als die verbotene Beziehung aufgedeckt wurde. In anderen Fällen gaben die Mütter einen »unbekannten« deutschen Soldaten als Vater an. Manchmal war die Beziehung der Eltern dem Umfeld zwar bekannt, wurde aber nicht angezeigt. In einigen Fällen nicht aufgedeckter Beziehungen haben die Väter versucht, sich um das Kind zu kümmern und Kontakt zu ihm zu halten.

Kinder aus verbotenen Beziehungen

Mutter-Kind-Station des Gefängnisses Barnimstraße in Berlin, ca. 1930

In diesem Gefängnis saßen viele Frauen ein, die wegen der Beziehung zu einem Kriegsgefangenen verurteilt worden waren. Schwangere kamen zur Entbindung für kurze Zeit auf diese Station.

Foto: unbekannt. Landesarchiv Berlin

Trotz hoher Strafen für verbotene Kontakte zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen wurden viele Kinder aus diesen Beziehungen geboren – sie waren »trotzdem da«. Die Zahl dieser Kinder ist unbekannt und schwer zu ermitteln. Viele blieben unentdeckt, weil die Beziehung der Eltern geheim blieb, weil die Kinder nie erfuhren, dass sie aus einer verbotenen Beziehung stammen, oder weil sie während des Krieges von ihren Müttern getrennt wurden. In den Wirren des Krieges fielen manche Kinder aus verbotenen Beziehungen zudem nicht auf. Manche Frauen hatten sich auch für eine Abtreibung entschieden

oder waren dazu gedrängt worden.

Von Bombenangriffen, Evakuierungen und Kampfhandlungen waren auch Kinder aus verbotenen Beziehungen betroffen. Sie wurden dabei oft von ihren Familien getrennt. Die deutschen Väter waren meist an der Front oder gefallen.

Die Behandlung der Kinder durch die NS-Behörden unterschied sich je nach Herkunft des nicht deutschen Elternteils. Während der Haftzeit der deutschen Mütter kamen die Kinder häufig in ein Heim oder zur mütterlichen Familie. Kinder von Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Sowjetunion kamen ab 1943 meist in »Ausländerkinder-Pflegestätten«, in denen die Sterblichkeit durch gezielte Vernachlässigung hoch war.

Schwangerschaften

Eine Schwangerschaft erhöhte die Gefahr, dass ein verbotener Kontakt entdeckt wurde. Deshalb entschieden sich manche Frauen für eine Abtreibung, die ebenfalls strafbar war. Auch einige Fälle von Kindstötungen sind dokumentiert. Vor allem Frauen aus Polen und der Sowjetunion wurden auch in fortgeschrittenem Stadium der Schwangerschaft vielfach zur Abtreibung gezwungen. Wurden deutsche Frauen oder auch Zwangsarbeiterinnen schwanger in ein Konzentrationslager eingewiesen, mussten sie dort ihr Kind zur Welt bringen oder wurden gezwungen, abzutreiben. Diese Kinder überlebten meist nicht. Zu Gefängnisstrafen verurteilte deutsche Frauen durften dagegen in einigen Fällen bis zur Geburt des Kindes zu Hause bleiben und mussten erst danach ihre Haftstrafe antreten oder entbanden auf einer Mutter-Kind-Station im Gefängnis.

»Meldungen aus dem Reich« des Sicherheitsdienstes der SS, Nr. 253, 22. Januar 1942, Auszug

Die NSDAP schätzte im Januar 1942 die Zahl der aus verbotenen Beziehungen hervorgegangenen Kinder auf 20 000. Die Zahl lässt sich nicht überprüfen.

Bundesarchiv

»Eindeutschung« und Ermordung von Kindern

Viele Neugeborene und Kleinkinder wurden ihren Eltern während des Krieges aus verschiedenen Gründen weggenommen. Dies betraf auch die Kinder aus verbotenen Beziehungen. Grundlage für die jeweilige Behandlung dieser Kinder war der nationalsozialistische Rassismus. Kinder, die demnach »arisch« erschienen, konnten ebenso wie einige Zwangsarbeiter*innen ein »Eindeutschungsverfahren« durchlaufen. Die Kinder wurden dann von einer deutschen Familie zwangsadoptiert. Andere kamen in »Ausländerkinder-Pflegestätten«. Dort wurden Kinder osteuropäischer Mütter gezielt vernachlässigt und hatten kaum Überlebenschancen. Für die Kinder von westeuropäischen Zwangsarbeiterinnen gab es auch Kinderheime, die meist von den Betrieben unterhalten wurden. In ihnen waren die Bedingungen etwas besser als in den »Ausländerkinder-Pflegestätten«.

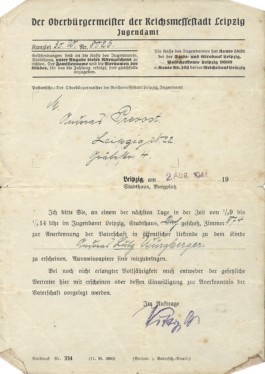

Aufforderung zur Anerkennung der Vaterschaft von Lutz Würzberger, 2. August 1944

Der ehemalige französische Kriegsgefangene André Prévost, der in den »Zivilarbeiterstatus« überführt worden war, bekannte sich zu seinem Sohn mit einer Deutschen. Trotz dieser Anerkennung wurden die Eltern nicht verfolgt.

Privatbesitz Würzberger

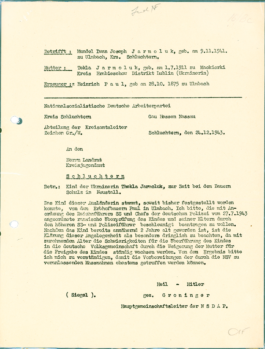

Antrag auf »Eindeutschung« des Kindes Iwan Jarmoluk, 24. Dezember 1943

Die NSDAP im Landkreis Schlüchtern in Hessen beantragte ein »Eindeutschungsverfahren« für das Kind einer ukrainischen Zwangsarbeiterin und eines deutschen Mannes.

Arolsen Archives

Hanna Ahrens aus Worpswede bei Bremen mit ihrem Sohn Michael Ahrens, 1943

Michaels Vater war ein französischer Kriegsgefangener. Ein deutscher Freund der Mutter erkannte die Vaterschaft an,um alle drei vor der Verfolgung zu schützen.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Frank Fenken

»Verborgene« Kinder

Viele Kinder aus verbotenen Beziehungen blieben in den Familien ihrer deutschen Mütter. Wurden die Mütter zu Gefängnisstrafen verurteilt, betreuten die Familie, die Großeltern oder eine Vertrauensperson die Kinder. Manche wurden während der Haft vorübergehend in einem Heim untergebracht und kamen nach der Haftentlassung ihrer Mütter zu ihnen zurück. In den meisten Fällen blieb die Herkunft der Kinder jedoch verborgen. Einige Kinder wurden als leibliche Kinder des Ehemanns gemeldet, als die verbotene Beziehung aufgedeckt wurde. In anderen Fällen gaben die Mütter einen »unbekannten« deutschen Soldaten als Vater an. Manchmal war die Beziehung der Eltern dem Umfeld zwar bekannt, wurde aber nicht angezeigt. In einigen Fällen nicht aufgedeckter Beziehungen haben die Väter versucht, sich um das Kind zu kümmern und Kontakt zu ihm zu halten.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.