Verbotene Beziehungen

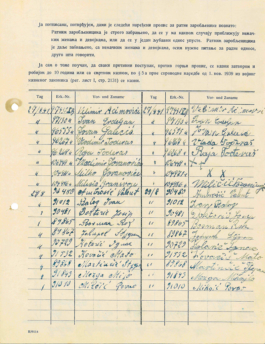

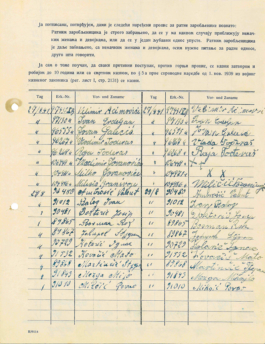

Von jugoslawischen Kriegsgefangenen unterschriebene Belehrung, 27./29. August 1941

Die Kriegsgefangenen wurden auf Serbisch belehrt, dass Beziehungen zu deutschen Frauen oder Mädchen mit 10 Jahren Haft oder dem Tod bestraft werden.

Stadtarchiv Eutin

Engerer Kontakt zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen war aus Gründen der militärischen und politischen Sicherheit verboten. Kontakt zu Zwangsarbeiter*innen war grundsätzlich unerwünscht, zu denjenigen, die als »fremdvölkisch« stigmatisiert wurden, war er aus rassistischen Gründen ebenfalls verboten.

Bereits im November 1939 wurde nach einer ersten Verordnung »verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen«, der über die für die Arbeit notwendige Kommunikation hinausging, mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft. Es folgten mit den »Polen-Erlassen« von 1940 und den »Ostarbeiter-Erlassen« von 1942 weitere Regelungen. Sie stellten unter anderem Beziehungen zu Deutschen und insbesondere Liebesbeziehungen unter strengste Strafe. Um sexuelle Kontakte mit Deutschen zu verhindern, richtete das NS-Regime ab 1939 Bordelle für männliche westeuropäische Zwangsarbeiter ein. Dort mussten ausschließlich Frauen, die als »fremdvölkisch« galten, sexualisierte Zwangsarbeit leisten.

Trotz der Strafandrohungen kam es zu zahlreichen Begegnungen, auch zu sexuellen Kontakten und Liebesbeziehungen. Vielfach wurden sie aus dem unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel von Arbeitskolleg*innen, denunziert. In der Folge wurden die Beschuldigten oft öffentlich gedemütigt und erniedrigenden Verhören unterzogen.

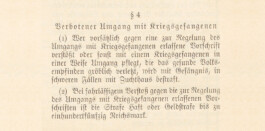

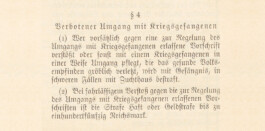

»Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des Deutschen Volkes« vom 25. November 1939, Auszug

Bei »verbotenem Umgang mit Kriegsgefangenen« drohten Deutschen

Gefängnis- oder Zuchthausstrafen.

Staatsbibliothek zu Berlin

Formen der Beziehungen

Die Art der Kontakte zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen war vielfältig. Es konnte sich um einen Austausch von Zigaretten oder Lebensmitteln handeln oder um ein freundliches Gespräch. Daraus konnten sich romantische Beziehungen oder sexuelle Kontakte entwickeln, sei es im Rahmen von Liebesbeziehungen oder auch von Sexarbeit. Nicht alle sexuellen Kontakte waren einvernehmlich, dies konnte von sexuellem Tauschhandel über psychischen Druck am Arbeitsplatz bis zur Vergewaltigung reichen. In manchen Fällen verhalfen Deutsche Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen auch zur Flucht, indem sie ihnen Zivilkleidung oder gefälschte Dokumente verschafften oder sie beherbergten.

Fotos von Begegnungen zwischen Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen und Deutschen während des Zweiten Weltkrieges

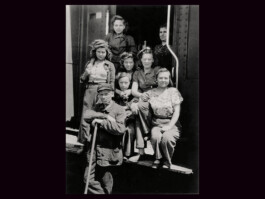

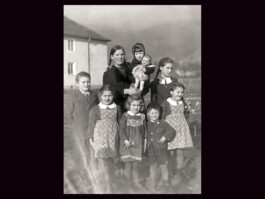

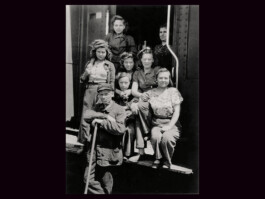

Eine ukrainische Zwangsarbeiterin mit Kindern einer Familie in Innsbruck, Österreich, 5. Januar 1943

Elena Altajewa war 18 Jahre alt, als sie 1942 aus ihrem Heimatdorf in der Ukraine nach Innsbruck verschleppt wurde. Als Dienstmädchen bei einer österreichischen Familie hatte sie Einblick in den Alltag und die Privatsphäre der Familie. Das Bild zeigt sie mit sieben der acht Kinder der Familie. Sie schickte es als Postkarte an ihre Verwandten in der Ukraine. Nach dem Krieg kehrte sie in die Ukraine zurück und lebte in Schaschkiw.

Foto: unbekannt. Forschungs- und Bildungszentrum »Memorial«, Moskau

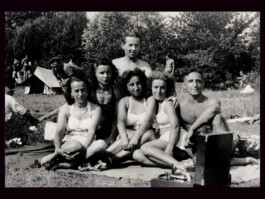

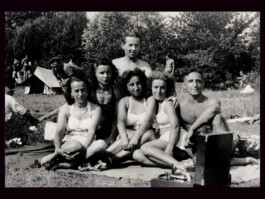

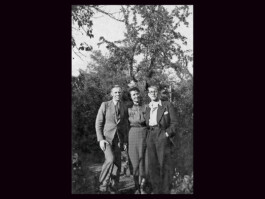

Französische Zwangsarbeiter und deutsche Frauen in Leipzig, Sommer 1943

Der Zwangsarbeiter Charles Lecomte (Mitte hinten) musste auf einem Rittergut in Leipzig-Wahren arbeiten. Untergebracht war er im »Haus Auensee«, einer vormaligen Veranstaltungshalle. Viele Fotos dokumentieren seine Freizeit in Leipzig gemeinsam mit anderen Zwangsarbeiter*innen und Deutschen. Vermutlich hatte er eine Beziehung mit einer deutschen Frau, aus der ein Kind hervorging. Trotz intensiver Nachforschungen konnten die Kinder von Charles Lecomte in Frankreich die deutsche Frau und das Kind nicht ausfindig machen.

Foto: unbekannt. Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Privatbesitz Lecomte

Polnische Kriegsgefangene mit einem deutschen Arbeitskollegen in Köln, 1944

Das Bild zeigt drei polnische Kriegsgefangene mit einem deutschen Arbeitskollegen (2. von links). Franciszek Suwała (links), der das Foto aufbewahrt hat, musste auf einem Bauernhof in Köln-Klettenberg arbeiten.

Foto: unbekannt. NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

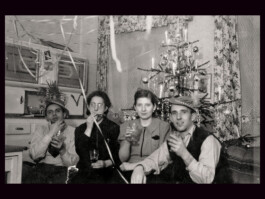

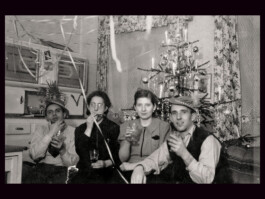

Silvesterfeier von Zwangsarbeiter*innen und Deutschen in Merseburg, 1. Januar 1943

Ljubow Kortschewskaja wurde 1942 aus ihrem Dorf Komyschuwacha in der Ukraine zur Zwangsarbeit nach Leuna im heutigen Sachsen-Anhalt verschleppt. Sie freundete sich mit den Deutschen Herbert und Rosa an (vermutlich beide links) und besuchte sie in ihrem Sommerhaus. Gemeinsam mit anderen Zwangsarbeiter*innen feierten sie dort Silvester 1942. Ljubow Kortschewskaja ist nicht auf dem Bild zu sehen, da sie vermutlich das Foto gemacht hat. Sie kehrte nach dem Krieg in die Ukraine zurück und lebte in der Oblast Saporischschja.

Foto: vermutlich Ljubow Kortschewskaja. Forschungs- und Bildungszentrum »Memorial«, Moskau

Ein belgischer Kriegsgefangener mit Deutschen auf einem Bauernhof in Harsefeld bei Buxtehude, nicht datiert

Georges Rovillard (rechts) geriet im Mai 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Er kam in das Stalag X B Sandbostel und blieb fast fünf Jahre auf einem Hof in Harsefeld bei Buxtehude im Norden des heutigen Niedersachsens. Sein Verhältnis zu der deutschen Familie war so gut, dass sich die Nachkomm*innen bis in die 2000er-Jahre in Harsefeld und in Belgien trafen.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Rovillard

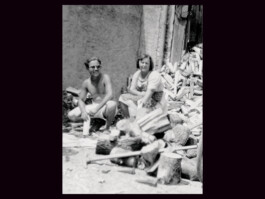

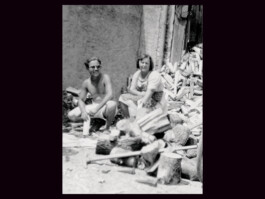

Ein französischer Kriegsgefangener mit einer deutschen Bäuerin auf ihrem Hof in Schwarzach in Baden, Sommer 1942

Paula P. aus Schwarzach (heute ein Ortsteil von Rheinmünster) war seit 1939 verwitwet. 1940 wurde ihrem Hof der französische Kriegsgefangene Marc G. zugewiesen. Ein Jahr später folgte ihm der französische Kriegsgefangene Emile L. Mit beiden hatte sie ein Verhältnis. Dafür wurde sie im Oktober 1942 verurteilt. Das Strafverfahren stützte sich auf Fotos, die wie auf diesem Bild Paula P. und die Männer zusammen zeigen.

Foto: unbekannt. Staatsarchiv Freiburg

Polnische Zwangsarbeiterinnen mit einem deutschen Vorarbeiter in Köln, zwischen 1942 und 1943

Das Bild zeigt polnische Zwangsarbeiterinnen und einen deutschen Vorarbeiter an einem Waggon der Deutschen Reichsbahn auf dem Betriebsbahnhof Köln-Deutzerfeld. Vermutlich war dies ihre Arbeitsstelle. Die Umstände der Aufnahme sind nicht bekannt.

Foto: unbekannt. NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

Französische Kriegsgefangene und deutsche Frauen am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, 28. Mai 1944

Die französischen Kriegsgefangenen Jean Gonet (2. von links) und Paul Pihier (4. von links) mussten bei dem Rüstungsunternehmen HASAG in Leipzig arbeiten. Beide wurden in den »Zivilarbeiterstatus« überführt. Jean Gonet hatte in Leipzig per Tausch einen Fotoapparat erworben. Er machte unter anderem Aufnahmen wie diese mit deutschen Frauen vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig.

Foto: Jean Gonet. Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Privatbesitz Gonet

Niederländische Zwangsarbeiter mit einer deutschen Frau in Leipzig, 1943

Der niederländische Zwangsarbeiter Henricus Corvers musste bei der Post in Leipzig arbeiten. Untergebracht war er in einem Lager in Leipzig-Stötteritz. Auf dem Bild ist er rechts mit Frau Meyer, die in diesem Zwangsarbeiterlager für die Verwaltung arbeitete, und vermutlich einem weiteren Zwangsarbeiter zu sehen. 70 Jahre später erfuhr die niederländische Familie, dass er eine Liebesbeziehung mit einer deutschen Frau gehabt hatte und dass sie zusammen ein Kind hatten. Es gelang der Familie jedoch nicht, die deutsche Frau und das Kind ausfindig zu machen.

Foto: unbekannt. Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Privatbesitz Corvers

Französische Zwangsarbeiter und Deutsche beim Betriebsfest des Kinos »Metropol« in der Stadt Brandenburg, Sommer 1943

Das Foto diente als Beweisstück im Prozess gegen Elisabeth K., die wegen einer Liebesbeziehung zu Pierre H. angeklagt war. Die beiden sind auf dem Bild nebeneinander zu sehen (Markierung). Im Rahmen der Ermittlungen wurden auf dem Bild außer Pierre H. noch zwei weitere Männer als französische Kriegsgefangene identifiziert. Trotz Verbotes hatten sie an dem Betriebsfest teilgenommen.

Foto: unbekannt. Brandenburgisches Landeshauptarchiv

»Ein Butterbrot – ein Jahr Gefängnis, ein Kuss – zwei Jahre Gefängnis, Geschlechtsverkehr – Kopf ab.«

Walter Müller, Präsident des Landgerichts Köln, über ein in seinen Augen zu mildes Urteil im Fall einer Deutschen, die einem Kriegsgefangenen ein Butterbrot gegeben hatte, zwischen 1939 und 1945

Orte der Begegnungen

Viele Kontakte entstanden bei der Arbeit auf Bauernhöfen, in Betrieben und Fabriken. Je nach dem Status als Kriegsgefangene oder Zivilarbeiter*innen sowie nach der Nationalität gestalteten sie sich sehr unterschiedlich. Westeuropäische Zwangsarbeiter*innen, die über mehr Bewegungsfreiheit verfügten, konnten sich leichter mit Deutschen in der Öffentlichkeit treffen, zum Beispiel im Freien in ihrer Freizeit. Für Kriegsgefangene und osteuropäische Zwangsarbeiter*innen waren Treffen eher auf dem Land möglich, da es weniger Bewachung gab. In einigen Fällen schauten die Menschen im Umfeld auch bewusst weg und ermöglichten so Kontakte.

Zuschauer*innen bei einer öffentlichen Demütigung auf dem Ulmer Marktplatz, 24. September 1940

Erna Ritz hatte eine Liebesbeziehung mit einem französischen Kriegsgefangenen und war von ihm schwanger. Als ihr öffentlich der Kopf rasiert wurde, kamen viele Schaulustige.

Stadtarchiv Ulm

Verfolgung und Strafen

Bei verbotenen Kontakten drohten sowohl den Deutschen als auch den Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter*innen hohe Strafen. Je nach Status und Nationalität der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter*innen galten unterschiedliche Strafbestimmungen. Sie reichten von Gefängnis- oder Zuchthaushaft über die Einweisung in ein Konzentrationslager bis zur Todesstrafe. Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen aus Polen und der Sowjetunion wurden zumeist härter bestraft als westeuropäische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen, bis hin zu öffentlichen Hinrichtungen. Zur Abschreckung wurden häufig andere Zwangsarbeiter*innen gezwungen, bei der Erhängung zuzusehen. In einigen Fällen wurde andererseits eine »Eindeutschung« von Zwangsarbeiter*innen geprüft, zum Beispiel bei Pol*innen mit deutschen Vorfahr*innen. Deutsche Männer, die Beziehungen zu Zwangsarbeiterinnen hatten, wurden selten und meist geringer bestraft.

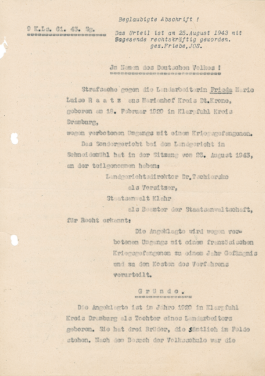

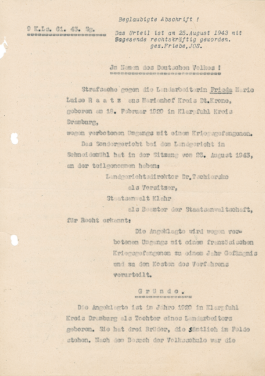

Urteil gegen Frieda Raatz aus Marienhof in Pommern, dem heutigen Łowicz Wałecki in Polen, 25. August 1943

Frieda Raatz wurde wegen der Beziehung zu dem französischen Kriegsgefangenen Marcel Le Néchet, aus dem Gerd Raatz hervorging, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Landeshauptarchiv Schwerin

Verbotene Beziehungen

Von jugoslawischen Kriegsgefangenen unterschriebene Belehrung, 27./29. August 1941

Die Kriegsgefangenen wurden auf Serbisch belehrt, dass Beziehungen zu deutschen Frauen oder Mädchen mit 10 Jahren Haft oder dem Tod bestraft werden.

Stadtarchiv Eutin

Engerer Kontakt zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen war aus Gründen der militärischen und politischen Sicherheit verboten. Kontakt zu Zwangsarbeiter*innen war grundsätzlich unerwünscht, zu denjenigen, die als »fremdvölkisch« stigmatisiert wurden, war er aus rassistischen Gründen ebenfalls verboten.

Bereits im November 1939 wurde nach einer ersten Verordnung »verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen«, der über die für die Arbeit notwendige Kommunikation hinausging, mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft. Es folgten mit den »Polen-Erlassen« von 1940 und den »Ostarbeiter-Erlassen« von 1942 weitere Regelungen. Sie stellten unter anderem Beziehungen zu Deutschen und insbesondere Liebesbeziehungen unter strengste Strafe. Um sexuelle Kontakte mit Deutschen zu verhindern, richtete das NS-Regime ab 1939 Bordelle für männliche westeuropäische Zwangsarbeiter ein. Dort mussten ausschließlich Frauen, die als »fremdvölkisch« galten, sexualisierte Zwangsarbeit leisten.

Trotz der Strafandrohungen kam es zu zahlreichen Begegnungen, auch zu sexuellen Kontakten und Liebesbeziehungen. Vielfach wurden sie aus dem unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel von Arbeitskolleg*innen, denunziert. In der Folge wurden die Beschuldigten oft öffentlich gedemütigt und erniedrigenden Verhören unterzogen.

»Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des Deutschen Volkes« vom 25. November 1939, Auszug

Bei »verbotenem Umgang mit Kriegsgefangenen« drohten Deutschen

Gefängnis- oder Zuchthausstrafen.

Staatsbibliothek zu Berlin

Formen der Beziehungen

Die Art der Kontakte zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen war vielfältig. Es konnte sich um einen Austausch von Zigaretten oder Lebensmitteln handeln oder um ein freundliches Gespräch. Daraus konnten sich romantische Beziehungen oder sexuelle Kontakte entwickeln, sei es im Rahmen von Liebesbeziehungen oder auch von Sexarbeit. Nicht alle sexuellen Kontakte waren einvernehmlich, dies konnte von sexuellem Tauschhandel über psychischen Druck am Arbeitsplatz bis zur Vergewaltigung reichen. In manchen Fällen verhalfen Deutsche Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen auch zur Flucht, indem sie ihnen Zivilkleidung oder gefälschte Dokumente verschafften oder sie beherbergten.

Fotos von Begegnungen zwischen Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen und Deutschen während des Zweiten Weltkrieges

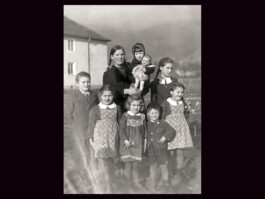

Eine ukrainische Zwangsarbeiterin mit Kindern einer Familie in Innsbruck, Österreich, 5. Januar 1943

Elena Altajewa war 18 Jahre alt, als sie 1942 aus ihrem Heimatdorf in der Ukraine nach Innsbruck verschleppt wurde. Als Dienstmädchen bei einer österreichischen Familie hatte sie Einblick in den Alltag und die Privatsphäre der Familie. Das Bild zeigt sie mit sieben der acht Kinder der Familie. Sie schickte es als Postkarte an ihre Verwandten in der Ukraine. Nach dem Krieg kehrte sie in die Ukraine zurück und lebte in Schaschkiw.

Foto: unbekannt. Forschungs- und Bildungszentrum »Memorial«, Moskau

Französische Zwangsarbeiter und deutsche Frauen in Leipzig, Sommer 1943

Der Zwangsarbeiter Charles Lecomte (Mitte hinten) musste auf einem Rittergut in Leipzig-Wahren arbeiten. Untergebracht war er im »Haus Auensee«, einer vormaligen Veranstaltungshalle. Viele Fotos dokumentieren seine Freizeit in Leipzig gemeinsam mit anderen Zwangsarbeiter*innen und Deutschen. Vermutlich hatte er eine Beziehung mit einer deutschen Frau, aus der ein Kind hervorging. Trotz intensiver Nachforschungen konnten die Kinder von Charles Lecomte in Frankreich die deutsche Frau und das Kind nicht ausfindig machen.

Foto: unbekannt. Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Privatbesitz Lecomte

Polnische Kriegsgefangene mit einem deutschen Arbeitskollegen in Köln, 1944

Das Bild zeigt drei polnische Kriegsgefangene mit einem deutschen Arbeitskollegen (2. von links). Franciszek Suwała (links), der das Foto aufbewahrt hat, musste auf einem Bauernhof in Köln-Klettenberg arbeiten.

Foto: unbekannt. NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

Silvesterfeier von Zwangsarbeiter*innen und Deutschen in Merseburg, 1. Januar 1943

Ljubow Kortschewskaja wurde 1942 aus ihrem Dorf Komyschuwacha in der Ukraine zur Zwangsarbeit nach Leuna im heutigen Sachsen-Anhalt verschleppt. Sie freundete sich mit den Deutschen Herbert und Rosa an (vermutlich beide links) und besuchte sie in ihrem Sommerhaus. Gemeinsam mit anderen Zwangsarbeiter*innen feierten sie dort Silvester 1942. Ljubow Kortschewskaja ist nicht auf dem Bild zu sehen, da sie vermutlich das Foto gemacht hat. Sie kehrte nach dem Krieg in die Ukraine zurück und lebte in der Oblast Saporischschja.

Foto: vermutlich Ljubow Kortschewskaja. Forschungs- und Bildungszentrum »Memorial«, Moskau

Ein belgischer Kriegsgefangener mit Deutschen auf einem Bauernhof in Harsefeld bei Buxtehude, nicht datiert

Georges Rovillard (rechts) geriet im Mai 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Er kam in das Stalag X B Sandbostel und blieb fast fünf Jahre auf einem Hof in Harsefeld bei Buxtehude im Norden des heutigen Niedersachsens. Sein Verhältnis zu der deutschen Familie war so gut, dass sich die Nachkomm*innen bis in die 2000er-Jahre in Harsefeld und in Belgien trafen.

Foto: unbekannt. Privatbesitz Rovillard

Ein französischer Kriegsgefangener mit einer deutschen Bäuerin auf ihrem Hof in Schwarzach in Baden, Sommer 1942

Paula P. aus Schwarzach (heute ein Ortsteil von Rheinmünster) war seit 1939 verwitwet. 1940 wurde ihrem Hof der französische Kriegsgefangene Marc G. zugewiesen. Ein Jahr später folgte ihm der französische Kriegsgefangene Emile L. Mit beiden hatte sie ein Verhältnis. Dafür wurde sie im Oktober 1942 verurteilt. Das Strafverfahren stützte sich auf Fotos, die wie auf diesem Bild Paula P. und die Männer zusammen zeigen.

Foto: unbekannt. Staatsarchiv Freiburg

Polnische Zwangsarbeiterinnen mit einem deutschen Vorarbeiter in Köln, zwischen 1942 und 1943

Das Bild zeigt polnische Zwangsarbeiterinnen und einen deutschen Vorarbeiter an einem Waggon der Deutschen Reichsbahn auf dem Betriebsbahnhof Köln-Deutzerfeld. Vermutlich war dies ihre Arbeitsstelle. Die Umstände der Aufnahme sind nicht bekannt.

Foto: unbekannt. NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

Französische Kriegsgefangene und deutsche Frauen am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, 28. Mai 1944

Die französischen Kriegsgefangenen Jean Gonet (2. von links) und Paul Pihier (4. von links) mussten bei dem Rüstungsunternehmen HASAG in Leipzig arbeiten. Beide wurden in den »Zivilarbeiterstatus« überführt. Jean Gonet hatte in Leipzig per Tausch einen Fotoapparat erworben. Er machte unter anderem Aufnahmen wie diese mit deutschen Frauen vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig.

Foto: Jean Gonet. Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Privatbesitz Gonet

Niederländische Zwangsarbeiter mit einer deutschen Frau in Leipzig, 1943

Der niederländische Zwangsarbeiter Henricus Corvers musste bei der Post in Leipzig arbeiten. Untergebracht war er in einem Lager in Leipzig-Stötteritz. Auf dem Bild ist er rechts mit Frau Meyer, die in diesem Zwangsarbeiterlager für die Verwaltung arbeitete, und vermutlich einem weiteren Zwangsarbeiter zu sehen. 70 Jahre später erfuhr die niederländische Familie, dass er eine Liebesbeziehung mit einer deutschen Frau gehabt hatte und dass sie zusammen ein Kind hatten. Es gelang der Familie jedoch nicht, die deutsche Frau und das Kind ausfindig zu machen.

Foto: unbekannt. Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Privatbesitz Corvers

Französische Zwangsarbeiter und Deutsche beim Betriebsfest des Kinos »Metropol« in der Stadt Brandenburg, Sommer 1943

Das Foto diente als Beweisstück im Prozess gegen Elisabeth K., die wegen einer Liebesbeziehung zu Pierre H. angeklagt war. Die beiden sind auf dem Bild nebeneinander zu sehen (Markierung). Im Rahmen der Ermittlungen wurden auf dem Bild außer Pierre H. noch zwei weitere Männer als französische Kriegsgefangene identifiziert. Trotz Verbotes hatten sie an dem Betriebsfest teilgenommen.

Foto: unbekannt. Brandenburgisches Landeshauptarchiv

»Ein Butterbrot – ein Jahr Gefängnis, ein Kuss – zwei Jahre Gefängnis, Geschlechtsverkehr – Kopf ab.«

Walter Müller, Präsident des Landgerichts Köln, über ein in seinen Augen zu mildes Urteil im Fall einer Deutschen, die einem Kriegsgefangenen ein Butterbrot gegeben hatte, zwischen 1939 und 1945

Orte der Begegnungen

Viele Kontakte entstanden bei der Arbeit auf Bauernhöfen, in Betrieben und Fabriken. Je nach dem Status als Kriegsgefangene oder Zivilarbeiter*innen sowie nach der Nationalität gestalteten sie sich sehr unterschiedlich. Westeuropäische Zwangsarbeiter*innen, die über mehr Bewegungsfreiheit verfügten, konnten sich leichter mit Deutschen in der Öffentlichkeit treffen, zum Beispiel im Freien in ihrer Freizeit. Für Kriegsgefangene und osteuropäische Zwangsarbeiter*innen waren Treffen eher auf dem Land möglich, da es weniger Bewachung gab. In einigen Fällen schauten die Menschen im Umfeld auch bewusst weg und ermöglichten so Kontakte.

Zuschauer*innen bei einer öffentlichen Demütigung auf dem Ulmer Marktplatz, 24. September 1940

Erna Ritz hatte eine Liebesbeziehung mit einem französischen Kriegsgefangenen und war von ihm schwanger. Als ihr öffentlich der Kopf rasiert wurde, kamen viele Schaulustige.

Stadtarchiv Ulm

Verfolgung und Strafen

Bei verbotenen Kontakten drohten sowohl den Deutschen als auch den Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter*innen hohe Strafen. Je nach Status und Nationalität der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter*innen galten unterschiedliche Strafbestimmungen. Sie reichten von Gefängnis- oder Zuchthaushaft über die Einweisung in ein Konzentrationslager bis zur Todesstrafe. Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen aus Polen und der Sowjetunion wurden zumeist härter bestraft als westeuropäische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen, bis hin zu öffentlichen Hinrichtungen. Zur Abschreckung wurden häufig andere Zwangsarbeiter*innen gezwungen, bei der Erhängung zuzusehen. In einigen Fällen wurde andererseits eine »Eindeutschung« von Zwangsarbeiter*innen geprüft, zum Beispiel bei Pol*innen mit deutschen Vorfahr*innen. Deutsche Männer, die Beziehungen zu Zwangsarbeiterinnen hatten, wurden selten und meist geringer bestraft.

Urteil gegen Frieda Raatz aus Marienhof in Pommern, dem heutigen Łowicz Wałecki in Polen, 25. August 1943

Frieda Raatz wurde wegen der Beziehung zu dem französischen Kriegsgefangenen Marcel Le Néchet, aus dem Gerd Raatz hervorging, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Landeshauptarchiv Schwerin

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.

trotzdem da! – Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter*innen ist ein Projekt der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Es wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Kooperationspartner*innen sind die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Projekt Multi-peRSPEKTif (Denkort Bunker Valentin / Landeszentrale für politische Bildung Bremen) und das Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa.